成功体験を解剖!「強み」をコンピテンシーとして捉え直す戦略

就活生の皆さん、こんにちは!皆さんが自分らしく輝けるキャリアを見つけるお手伝いをしています。

就職活動の最大のテーマの一つは、「自分の強み」を見つけ、それを企業に伝えることです。しかし、多くの学生さんがここで立ち止まります。

- 「強みと言われても、特別な成功体験がない…」

- 「サークルやアルバイトで頑張ったことはあるけど、それがビジネスで通用する強みなのか自信がない…」

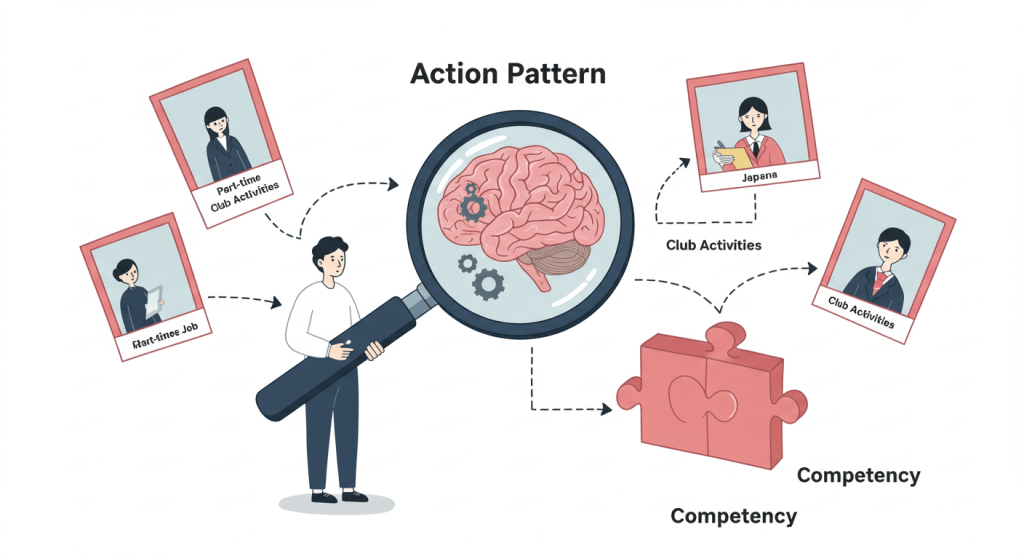

安心してください。皆さんが持っている「強み」は、特別な偉業を成し遂げた経験の有無ではなく、困難な状況で成果に繋がった「行動のパターン」の中に必ず隠れています。

今日の記事では、まずその漠然とした「自分らしさ」を、企業が最も評価する「コンピテンシー(成果に繋がる行動特性)」という明確な言葉で捉え直します。このコンピテンシーこそが、皆さんの就活に自信と勇気を与えてくれるブレない軸になります。経営学の父、ピーター・ドラッカーの教えを基に、「強み」に対する誤解を解き、明日からの自己分析が変わる戦略的思考を導入しましょう。

1. 「強み」の誤解を解く。企業が本当に求める強みとは?

私たちはつい、「強み=生まれ持った才能」や「他人にはないユニークな経験」だと考えがちですが、採用のプロである人事担当者が評価するのは、もっと具体的で再現性のあるものです。

「強み」に対する認識を改め、就活で武器にするための戦略的視点を導入しましょう。

1.1. 「特別な経験」よりも「再現性のある行動」に価値がある

多くの学生が「強みがない」と感じるのは、特別な成功体験を探そうとするからです。しかし、企業が本当に評価するのは、「再現性」です。つまり、「入社後も、その行動パターンを使って、自社で成果を出してくれるか?」という点です。例えば、「文化祭で大成功した」という結果ではなく、成功に至る過程で皆さんが発揮した「チームを粘り強く説得し続けた力」や「複雑な情報を整理してわかりやすく伝えた力」といった行動特性(コンピテンシー)こそが、真の強みとなります。

1.2. コンピテンシー」とは、成果を生み出す「行動の習慣」である

心理学や人材開発の分野で使われるコンピテンシーとは、「高い成果を継続的に生み出す個人の行動特性」を指します。これは、知識やスキルといった目に見える能力だけでなく、「困難に直面した時の思考パターン」「人を巻き込む時の話し方」といった、皆さんの内面的な特性が行動として現れたものです。皆さんの「強み」を、このコンピテンシーというレンズを通して見つめ直すことで、漠然とした「自分らしさ」を、ビジネスの場で評価される「行動の特性」へと変換できるようになります。

1.3. ドラッカーの教え:「強み」は意識的に「活かす」もので決まる

ピーター・ドラッカーは、「人が成果を上げるのは、弱みを克服したからではなく、強みを最大限に活かしたからである」と説きました。この教えから、皆さんが発見すべき強みは、「持っている」ことではなく、「何を成果のために活かそうとしているか」という意図と行動で決まることがわかります。強みを「生まれつきのもの」として受け身で捉えるのではなく、「これから活かし、磨き上げる武器」として能動的に定義し直しましょう。

2. コンピテンシーが就活にブレない軸を与える理由

自分の強みをコンピテンシーとして明確に理解することは、就職活動におけるすべてのステップ、特に面接での自信と一貫性に直結します。

就活生が陥りがちな「軸ブレ」を防ぐための、コンピテンシーの役割を解説します。

2.1. 自己PRに「再現性の根拠」を与える

「私の強みは粘り強さです」という自己PRは、面接官にとって説得力がありません。しかし、「私の強みは、困難な目標に対しても、目標を小さく分解し、関係者に日次で進捗を報告することで巻き込む、という『行動パターン(コンピテンシー)』にあります」と語ればどうでしょうか。面接官は、皆さんが入社後にどのように成果を出すかを具体的に想像でき、その強みに対する信頼性が飛躍的に高まります。

2.2. 志望動機と「貢献の意志」を一貫させる

自分のコンピテンシーを理解していると、企業選びの軸もブレません。「私は**『複雑な課題を論理的に整理して解決する』という特性を活かし、御社の抱える〇〇という課題に対して貢献したい」と、自分の得意な行動と企業の課題解決を結びつけることができます。これは、皆さんの働く目的が「給料が欲しい」という自己欲求ではなく、「企業を通じて社会に貢献したい」という内発的な動機に基づいていることを証明します。

2.3. どんな質問にも動じない「自信」が生まれる

面接では、皆さんの想定外の質問が飛んでくることがあります。しかし、自分のコンピテンシーが明確であれば、「私は『人を巻き込み、チームの士気を高める力』が強みなので、この質問に対する答えも、その強みを活かして〇〇のように考え行動します」と、質問の意図を強みに結びつけ、軸をぶらさずに答えることができます。この一貫性と即応性こそが、面接官に「この学生はブレない」という印象を与えます。

3. 成功体験をコンピテンシーに分解する「行動の解剖」

漠然とした成功体験を、ビジネスで通用するコンピテンシーに分解するには、過去の行動を「解剖」する必要があります。

過去の経験を振り返り、その裏に隠された行動のパターンを炙り出すための具体的な「問い」を導入しましょう。

3.1. 最高のパフォーマンスを発揮した経験を特定する

まずは、学業、アルバイト、サークル、ボランティアなど、分野を問わず「あなたが最も『活き活きとしていた』、あるいは『成果に納得がいった』」と感じた経験を3つ選び出してください。この「活き活き」は、自己効力感(自分にはできるという自信)が高まり、内発的動機が強く働いていた状態です。単に「成功」した話だけでなく、「困難を乗り越えた瞬間」も含まれます。

3.2. 「事実」と「行動」を徹底的に分けて書き出す

選んだ経験について、以下の3つの要素を分けて書き出しましょう。

- 状況(Situation): どんな課題があったか? 誰と、どんな目標に取り組んでいたか?(事実)

- 行動(Action): その課題に対し、あなたが具体的に何をしたか?(ここがコンピテンシーの核です。「頑張った」ではなく「毎日1時間、資料を読み込んだ」のように具体的に)

- 結果(Result):その行動が、最終的にどんな成果に結びついたか?(結果)

特に「行動(Action)」の部分を丁寧に、動詞を使って具体的に記述することが、コンピテンシーを抽出する鍵となります。

3.3. 「なぜ?」を5回繰り返し、行動のパターンを深掘りする

書き出した「行動」について、「なぜその行動を選んだのか?」「そのとき何を考えていたのか?」と、「なぜ?」を最低5回繰り返して問いかけましょう。

- 例:Q.「なぜ、チームメンバーの意見を全員に聞いたの?」

- A.「全員が納得しないと、途中でモチベーションが下がると思ったから。」

- Q.「なぜモチベーションが重要だと思ったの?」

- A.「過去、意見を無視されて失敗した経験があったから。」

この深掘りを通じて、「意見の衝突を恐れず、全員が納得するまで徹底的に対話する」という、皆さんの普遍的な行動特性が明らかになります。

4. まとめ:コンピテンシーは「未来の成果」を約束する

今日の記事では、皆さんの「強み」をコンピテンシー(成果に繋がる行動特性)として戦略的に捉え直すことが、いかに就職活動の軸と自信に繋がるかを解説しました。

明日以降の連載では、今日抽出した具体的な行動(動詞)を、皆さんが本当に得意とする「考える力」「伝える力」「人を巻き込む力」といったビジネスコンピテンシーの軸に仕分けし、皆さんの「強み」を武器として言語化する実践的なワークに入っていきます。

4.1. 自分の強みを「行動の習慣」として定義し直そう

強みを「明るい性格」といった抽象的な言葉ではなく、「困難な状況でも、具体的な目標を設定し、周囲を巻き込む行動の習慣」として定義し直すことで、皆さんの自己PRは一気に説得力を増します。

4.2. コンピテンシーの解剖が自信と勇気を与える

過去の経験をコンピテンシーとして解剖することは、皆さんがこれまで無意識のうちに成果を生み出してきた能力を証明します。この証明こそが、就活における揺るぎない自信と勇気の源泉になります。

4.3. さあ、あなただけの「強みの設計図」を創り始めよう

あなたの成功体験は、単なる過去の思い出ではありません。それは、皆さんの「未来の成果」を約束するコンピテンシーという設計図です。さあ、明日からのワークのために、今日から過去の行動を動詞でリストアップしておきましょう!皆さんが自分の強みを確信し、自信を持って就活を乗り越えられるよう、心から応援しています!