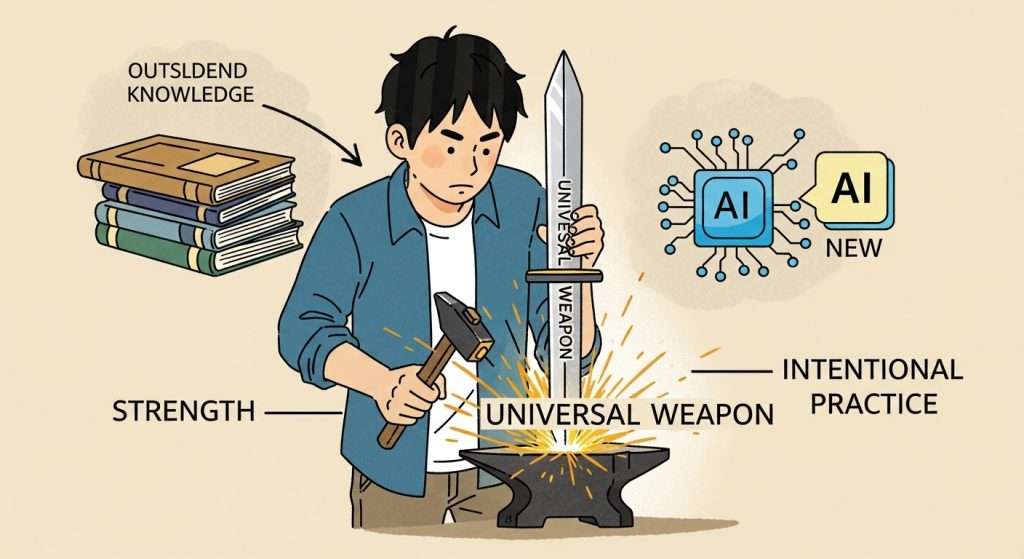

強みを「普遍的な武器」へ。多様な環境で通用するスキルの見極め方

就活生の皆さん、こんにちは!

これまでの連載で、皆さんは自分の「強み」を羅針盤として、成果に繋がる職種を特定し、その強みを活かせる企業文化(職場)の軸を確立しました。これで、就職活動の準備は磐石に見えます。

しかし、ここで立ち止まって考えてほしいことがあります。それは、皆さんが現在持っている強みが、5年後、10年後も通用する「普遍的な武器」であり続けるか?ということです。テクノロジーの進化や社会環境の変化が激しい現代において、特定のスキルや強みは、時間とともに陳腐化するリスクを常に抱えています。

ピーター・ドラッカーは、知識労働者に対し、「自己変革」を常に求めました。今日の記事では、皆さんの核となる強み(コンピテンシー)を、環境や時代に左右されず、多様な職場で通用する「普遍的な武器」へと昇華させるための戦略を解説します。そして、「市場価値」を高めるキャリア選択の視点も導入し、皆さんの長期的なキャリア設計を強固なものにします。

1. 「普遍的な武器」としての強み:陳腐化を防ぐ視点

皆さんの強み(コンピテンシー)が「普遍的な武器」であるためには、特定の環境や技術に依存しない「本質的な要素」を備えている必要があります。

このセクションでは、強みを時代を超えて活かすための考え方を解説します。

1.1. 「強みの本質」と「強みを発揮する手段」を区別する

皆さんの強み(コンピテンシー)は、「思考パターン」や「行動原理」といった普遍的なものです。しかし、それを発揮する「手段」は時代によって変わります。

- 強みの本質(普遍): 「データを論理的に分析する力」

- 手段(陳腐化リスク): 「特定の古い分析ソフトを使うスキル」

本当に磨くべきは、「特定のツールを使いこなすスキル」ではなく、「どんなツールが出現しても、データを論理的に分析し、課題を解き明かす」という本質的な思考力です。自分の強みの本質が何であるかを常に問い続けましょう。

1.2. 「汎用性の高いスキル」を強みに掛け合わせる

現代のビジネス環境において、どんな職種・業界でも普遍的に求められる汎用性の高いスキルと、皆さんの強みを意識的に掛け合わせることが、市場価値を高める鍵となります。

- 汎用スキル例: デジタルリテラシー(データ活用)、異文化コミュニケーション、不確実性への対応力(レジリエンス)。

- 掛け合わせの例: 「伝える力」(強み)×「デジタルリテラシー」(汎用スキル)=「オンライン環境で、遠隔の多様なメンバーに対し、正確かつ熱意を持って情報を伝え、プロジェクトを円滑に進める力」へと進化します。

1.3. ドラッカー流:「自らを陳腐化させる」という挑戦

ドラッカーは、「自らの知識や技能を陳腐化させることが、知識労働者(働く人)の最も難しい課題である」と述べました。これは、「昨日までの自分の成功体験を捨て、新しい知識や技術を学ぶことで、常に自分を刷新し続ける」という意味です。自分の強みを活かして成果を出すためには、その強みが通用しなくなる前に、自ら新しい環境やスキルを取り入れ、強みをアップデートし続けるという継続的な自己変革の意識が必要です。

2. 普遍的な武器へと昇華させるための戦略的行動

強みを普遍化するためには、学生時代から「あえて苦手なこと」や「新しい環境」に身を置き、強みの発揮コストを高める訓練が必要です。

ここでは、強みの「適応力」と「難易度」を高める具体的な行動戦略を解説します。

2.1. 強みを「苦手な分野」で試す:強みの適応力を鍛える

自分の強みが、自分が興味のない分野や価値観が異なるコミュニティでも通用するかを試してみましょう。

- 例:「考える力」が強みの学生が、アート系のサークルで予算管理や企画の論理的破綻を指摘する役割を引き受ける。

- 例:「人を巻き込む力」が強みの学生が、徹底した個人プレーが主流の環境で、あえてチーム連携を提案する。

これにより、皆さんの強みは「特定の文脈でしか通用しないローカルな力」から、「多様な環境に適応できる普遍的な力」へと進化します。

2.2. 「情報過多・時間制約」の環境で強度の高い訓練を行う

強みを磨く過程では、意図的に訓練の難易度を上げることが重要です。ビジネスの現場は常に「情報過多」と「時間制約」の環境下にあります。

- 例:「伝える力」を磨くなら、15分かかる内容を3分で要約し、相手に納得させる訓練を行う。

- 例:「考える力」を磨くなら、短時間で大量のデータを処理し、3つの主要な仮説を立てる。

強度の高い訓練を乗り越えることで、皆さんの強みは「緊急時でも発揮できる、信頼性の高い武器」になります。

2.3. 「異質なプロフェッショナル」との交流を深める

自分の強みを普遍化するためには、自分とは全く異なる強みを持つプロフェッショナルと交流することが不可欠です。

- 目的: 自分の強みが、他の専門分野でどのように受け入れられ、活用されるかを知る。

- 行動: ゼミや他大学の交流会などで、「専門性が異なる分野の人」と積極的にディスカッションを行い、共通言語を見つける訓練を行う。

これにより、皆さんの強みが、企業組織全体でどのように複合的に貢献できるかという解像度が高まります。

3. 長期的な市場価値を高める職種選びの視点

職種を選ぶ際、自分の強みが「普遍的な武器」へと成長し続けるために、その職種が提供する「成長の機会」と「専門性」について戦略的に評価する必要があります。

3.1. 「汎用性が高い専門性」を重視する

専門性が高い職種(例:データサイエンティスト、ファイナンシャルアナリスト)は市場価値が高いですが、その中でも「汎用性の高い専門性」を身につけられる職種を選びましょう。

- 良い例: 「特定の顧客向けシステム運用スキル」ではなく、「業界を問わず応用可能なアルゴリズム開発スキル」。

- 評価ポイント: その職種で得られるスキルが、他の業界や企業でも通用するかという視点で職種を評価しましょう。

3.2. 「変化と挑戦の機会」を内包する職種を選ぶ

自分の強みが陳腐化しないためには、その強みを常に新しい課題と異なる環境で試す必要があります。

- 求める環境: 常に新しいプロジェクトが立ち上がり、ジョブローテーションや異動の機会が多い企業。海外展開や新規事業への挑戦が活発な企業。

- 評価ポイント: 安定性だけでなく、「どれだけ自分の強みを揺さぶり、鍛え直す機会があるか」という視点で企業を評価しましょう。

3.3. 「心理的安全性」が「普遍的な強み」を育む土壌となる

第3回でも触れた「心理的安全性」の高い職場は、皆さんの強みを普遍的な武器へと育むための土壌となります。

- 理由: 失敗を恐れずに新しいスキル(汎用スキル)を試すことができ、強みと汎用スキルを複合させる挑戦が奨励される環境だからです。

入社後も、自分の強みを活かして「心理的安全性の高いチーム」を自ら創り出すという貢献の意志を持つことも重要です。

4. まとめ:あなたの強みは、絶え間ない自己変革で輝き続ける

今日の記事では、皆さんの強みを、時代や環境に左右されない「普遍的な武器」へと昇華させるための戦略と、長期的な市場価値を高める職種選びの視点を学びました。

4.1. 強みの本質と汎用スキルを意識的に掛け合わせよう

特定のスキルに依存せず、自分の強みの本質的な思考パターンと、デジタルリテラシーなどの汎用性の高いスキルを意識的に掛け合わせることで、皆さんの市場価値は飛躍的に高まります。

4.2. 「自らを陳腐化させる」というドラッカーの挑戦を恐れるな

自分の強みが通用しなくなる前に、自ら新しい挑戦や強度の高い訓練を行い、絶え間ない自己変革を続けることが、プロフェッショナルとしての使命です。

4.3. 明日は「強み軸」で内定を掴むための最終設計へ

明日は本連載の最終回となります。これまでの確立した「強み軸」を羅針盤に、自信と確信を持ってキャリアを選択し、入社後の「貢献」を見据えるための最終的な心構えと行動規範について解説します。自分の強みという武器を常に磨き続け、キャリアの荒波を乗り越えられる、タフなプロフェッショナルを目指しましょう!