大企業に負けない!心理的安全性高める低コストな対話術

人事担当者の皆様、こんにちは!

11月度の連載は、中小企業の最重要課題の一つ、「組織内で働く人のエンゲージメントを高める」というテーマを、多角的な視点から深掘りしていきます。

第1週のテーマは「組織活性化」です。大企業のような豊富な研修予算や華やかな制度がなくても、組織を活性化させることは可能です。その鍵となるのが、Googleの調査でも明らかになった「心理的安全性(Psychological Safety)」です。

心理的安全性とは、「チームの中で、自分の意見や懸念を、恐れることなく率直に発言できる状態」のこと。特にリソースが限られる中小企業では、社員一人ひとりの「知恵」と「率直な意見」こそが、変化を生き抜くための唯一無二の資産となります。

本日は、この心理的安全性を、「コストのかかる制度導入」ではなく、「マネージャーとメンバーの日々の【対話】の質を変えること」によって高める、具体的かつ低コストで実行可能なマネジメント術を解説します。

1. 中小企業こそ「心理的安全性」を最優先すべき理由

中小企業では、多くの場合、一人の社員が複数の役割を担っています。そのため、現場の「小さな問題の芽」を早期に発見し、全員で解決する学習能力が、大企業以上に重要となります。心理的安全性がその基盤となります。

1.1. 「小さな問題の芽」を隠さない文化がレジリエンスを高める

心理的安全性が低い組織では、「上司を恐れて失敗を報告しない」「自分のアイデアを否定されるのを恐れて発言しない」という現象が起こります。特に中小企業では、一つの小さな問題が致命的な危機につながりかねません。心理的安全性が高ければ、問題が「まだ小さな芽」の段階で共有され、組織全体が早期に学習・修正できます。この能力こそが、VUCA時代を生き抜く組織のレジリエンス(回復力)となります。

1.2. ドラッカーの教え:知識労働者の「不安」を取り除く

経営学の父、ピーター・ドラッカーは、知識労働者にとって最大の障害は、「彼らを不安にさせるような環境」だと指摘しました。知識労働者は「自律性」と「貢献の機会」を求めます。彼らが持つ「知識」や「アイデア」を遠慮なく組織のために発揮できる土壌、すなわち心理的安全性を築くことは、彼らの内発的なエンゲージメントを引き出すための必須条件です。

1.3. 「組織の硬直化」を防ぐための「異論歓迎」の文化

長く続いている中小企業で見られるものに、「今までこれでうまくいった」という「慣性の罠」に陥り、組織が硬直化しがちです。心理的安全性は、この硬直化を防ぎます。「上司や多数派と異なる意見」を、攻撃される恐れなく発言できる環境は、組織に「建設的な異論」をもたらし、イノベーションの源泉となります。

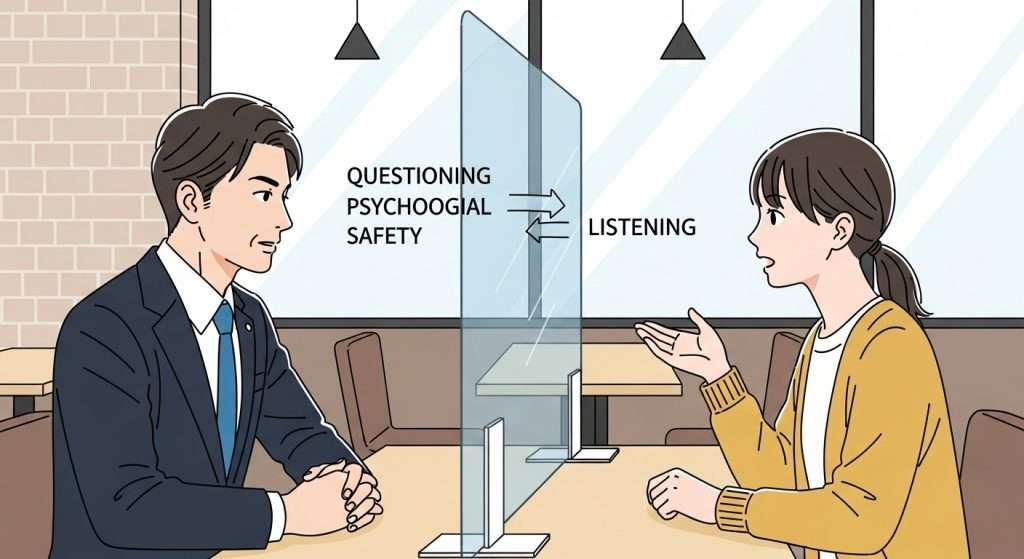

2. 心理的安全性を高める「低コスト」な対話術:質問と傾聴

心理的安全性は、高価な研修プログラムではなく、マネージャーとメンバーの【日々の対話の質】によって築かれます。ここでは、すぐに実践できる「質問」と「傾聴」の具体的なスキルを解説します。

2.1. マネージャーは「教える人」から「問いかける人」へ

マネージャーの役割を、「正解を教え、指示を出す人」から、「メンバーの【知恵】を引き出し、【気づき】を促す人」へと変革しましょう。これがコーチング的アプローチです。メンバーが自分で考え、発言する機会を増やすことが、彼らの主体性(オーナーシップ)と心理的な安心感を育みます。

- 実践的な質問例: 「あなたが最悪の事態を想定するとしたら、それは何?」「もし私たちが成功したら、その要因は何だと思う?」といった、未来志向やリスクを尋ねる質問で、メンバーの思考を引き出します。

2.2. 「遮断しない傾聴」で「あなたの意見を尊重している」を伝える

メンバーが話している最中に、「でも」「それは違う」と口を挟む行為(遮断)は、一瞬で心理的安全性を破壊します。心理的安全性の高い対話では、マネージャーは相手の意見を最後まで受け止め、「あなたの意見は、組織にとって価値がある」というメッセージを、非言語(うなずき、表情)でも伝える「傾聴」が必須です。これはコストゼロで実践できる、最も強力な心理的安全性の向上策です。

2.3. 「失敗の【肯定的な言語化】」を習慣化する

メンバーが失敗を報告してきたとき、マネージャーが「感情的な非難」ではなく、「事実と学習」に焦点を当てて応対する文化を作りましょう。

- NG例: 「なぜ、こんな初歩的なミスをしたんだ!」

- OK例: 「報告ありがとう。今回のミスから、私たちは何を学べるだろうか? 次に同じ問題を避けるために、どんなプロセス改善が必要か、一緒に考えてみよう。」

この肯定的な言語化は、失敗を「個人を責める原因」ではなく、「組織全体の【学習機会】」に変え、メンバーの安心感を劇的に高めます。

3. 1on1と会議を変える「心理的安全性の設計図」

日々の対話の場である「1on1ミーティング」や「チーム会議」の構造を少し変えるだけで、心理的安全性のレベルは大きく向上します。これも、中小企業がすぐに実行できる制度設計の工夫です。

3.1. 1on1の「アジェンダ【非決定】」ルールを導入する

1on1を「業務報告の場」にしないために、「メンバーが話したいことを自由に話す」時間を意図的に作りましょう。マネージャーから「今日、仕事以外で話したいことはある?」「今、あなたが個人的にチャレンジングだと感じていることは?」といったキャリアや心身の状態に焦点を当てた問いかけから始めることで、人間対人間の信頼関係が築かれ、心理的安全性が深まります。

3.2. 会議の冒頭に「チェックイン」を義務付ける

会議を始める前に、参加者全員に「今の気分」や「今日の会議で期待すること」を1分ずつ共有させる「チェックイン」を導入しましょう。

- 効果: 参加者全員が平等に発言する機会が生まれ、「ここでは、何を言っても大丈夫」という発言のハードルが下がります。また、会議の目的に対する集中力と当事者意識も高まります。

3.3. 「最も異なる意見」を褒める文化を創る

会議中に、マネージャーが「異論」や「少数意見」に対して、「〇〇さん、ありがとう。その視点は全くなかった。組織の意思決定の質が上がる重要な意見だ」と公然と感謝し、褒めることを習慣化しましょう。これにより、メンバーは「異なる意見を持つこと」が、「組織への最高の貢献」だと認識し、組織の「異論歓迎」の文化が根付きます。

4. まとめ:対話の質はエンゲージメントに直結する

人事担当者の皆様、本日は中小企業が低コストで実現できる心理的安全性の高め方、特に「対話の質」に焦点を当てて解説しました。

4.1. 心理的安全性は、中小企業のレジリエンスとイノベーションの源泉である。

- ドラッカーが指摘するように、知識労働者の不安を取り除くことが、内発的な貢献意欲を引き出す鍵となる。

- マネージャーは「遮断しない傾聴」と「肯定的な質問」によって、コストゼロで心理的安全性を築ける。

- 1on1の構造や会議の冒頭に工夫を加えることで、組織全体の対話の質は大きく向上する。

心理的安全性の向上は、特別な制度や大規模な予算を必要としません。それは、マネージャーの「聞く姿勢」、そして「失敗を学習と捉える組織文化」という、日々の小さな行動の積み重ねによって築かれます。行動を変えれば、組織は必ず変わります。皆さんの対話の質が、組織のエンゲージメントと成長を動機づけ、変革の力となることを心から信じています。